先回の記事でも述べましたが、2005年3月末の運行をもって岐阜地区の600V線区(岐阜市内線・揖斐線・美濃町線・田神線)が廃線となり、今年で20年になります。

時が経つのは本当に早いですね。

今回は、岐阜の600V線区の廃線間際の様子を振り返ってみたいと思います。

岐阜市内線、揖斐線と美濃町線・田神線の順で紹介いたします。

まずは、岐阜市内線から。

岐阜市内線は、岐阜駅前~忠節間を結んでいた路線でしたが、岐阜駅前~新岐阜駅前間は、駅周辺の道路整備のため、2003年11月末の運行で休止され、以後運行が復活されることはなく、2003年12月から廃線になる2005年3月末までは、新岐阜駅前~忠節間での運行(多くの列車は揖斐線へ直通)となっていました。

新しく、岐阜駅前電停となる予定だった場所に、2019年11月からモ510形513号が保存されています。513号については、先回の記事でも取り上げたほかこちらもご覧ください。 新岐阜駅前電停で発車を待つ市内線専用のモ570形572号。

新岐阜駅前電停で発車を待つ市内線専用のモ570形572号。

モ570形は、朝のラッシュ時のみの運用でした。

新岐阜駅前電停で発車を待つモ780形。

新岐阜駅前電停で発車を待つモ780形。

廃線になる600V線区を走るほとんどの車両に、「永年のご愛顧誠にありがとうございました」のステッカーが貼られていました。

新岐阜駅は、2005年1月29日に”名鉄岐阜”駅に駅名が変更されましたが、新岐阜駅前電停の名称は変更されず、廃線まで”新岐阜駅前”でした。

金宝町電停で客扱いをするモ780形。

金宝町電停で客扱いをするモ780形。

岐阜駅前電停を除けば、安全地帯はなし。道路交通法では、”路面電車に追いついた時は、 乗客が乗降を終わり、 若しくは乗客が横断し終わるまで後方で停止しなけ ればならない。”となっていますが、守っている車はほとんど見かけず、危険な思いをしながら乗降したものです。

徹明町の急カーブを曲がるモ770形(上)とモ780形(下)。

徹明町の急カーブを曲がるモ770形(上)とモ780形(下)。

ここのカーブは、非常に急で、カーブを曲がれるようにモ770形とモ780形の車体の幅は狭く製造されたそうです。

モ780形は、廃線後、豊橋鉄道に譲渡されて、主力として活躍していますが、その車体幅の狭さを活かして、現在豊橋鉄道で井原の急カーブを曲がっていますね。

金町電停付近で、自動車の後ろにつくモ770形。

金町電停付近で、自動車の後ろにつくモ770形。

軌道内自動車侵入可だったので、道路が渋滞すると、電車まで遅れてしまう・・・ そんな路線でした。

金町電停に止まる774F(774-775)F。

金町電停に止まる774F(774-775)F。

774Fは、中日新聞のラッピング車で、シドニーオリンピック金メダリストの高橋尚子さんが描かれていました。

千手堂電停にて、自動車やバスと並んで信号待ちをするモ570形574号。

千手堂電停にて、自動車やバスと並んで信号待ちをするモ570形574号。

廃線間際、モ570形の系統板は特製のものが使用されており、車両に貼られていたステッカーと同様「永年のご愛顧誠にありがとうございました」と記されていました。

千手堂のカーブを曲がるモ770形(上)とモ570形572号(下)。

千手堂のカーブを曲がるモ770形(上)とモ570形572号(下)。

モ570形は、残念ながら1両も保存されることはなく、全車解体となってしまいました。

つづいて、揖斐線の様子を振り返ってみましょう。

揖斐線は、忠節~本揖斐間の路線でしたが、黒野~本揖斐間は2001年9月30日の運行をもって廃止されたので、600V線区全廃時は、忠節~黒野間の運行でした。とはいっても、列車はすべてが岐阜市内線と直通運転しており、新岐阜駅前~黒野間で運行されていました。

当時の時刻表を見ると、片方向昼間でも1時間に4本(急行と普通の2本ずつ)もの列車が運行されていました。現在、岐阜駅前から黒野駅がある大野バスセンターまでバスが運行されていますが、1時間に1本も運行されていません。比較すると、いかに揖斐線が高頻度に運行されていたかわかるかと思います。 旦ノ島~尻毛間にあった伊自良川橋梁を渡るモ780形。

旦ノ島~尻毛間にあった伊自良川橋梁を渡るモ780形。

有名撮影地として知られていました。

旦ノ島~尻毛間の直線区間を快走するモ780形。

旦ノ島~尻毛間の直線区間を快走するモ780形。

揖斐線は、本当に速度が速く、モ780形だと80km/hもの速度で快走していました。

路面電車タイプの車両が鉄道線を走る路線は、福井鉄道や広島電鉄など他にもありますが、80km/hもの速度を出す路線は、私が知っている限りでは他にはありません。

もっとも、空気ばね台車のモ780形だからこそ高速走行しても乗り心地面でまったく問題ありませんでしたが、現在主流のトラム型の超低床車だと、乗り心地が大変なことになりそうです。

特徴的な駅名で有名だった尻毛駅の駅舎と駅名板。

特徴的な駅名で有名だった尻毛駅の駅舎と駅名板。

廃線を感じさせる装飾は、なかったようです。

黒野駅の車庫で並ぶモ780形とモ770形。

黒野駅の車庫で並ぶモ780形とモ770形。

廃線後、モ780形は全車が豊橋鉄道に、モ770形は全車が福井鉄道に譲渡され、現在も現役です。

連結をするモ780形。

連結をするモ780形。

昼間時間帯は、ほとんどが1両での運行でしたが、廃線間際は、お名残乗車の乗客で混雑するからか、一部の列車が2両に増結されていました。

朝ラッシュ時は、3両での運転もあったようですが、残念ながら撮影することはできませんでした。

黒野駅の駅舎。

黒野駅の駅舎。

こちらも廃線を感じさせるような装飾はなかったようです。

黒野駅の駅舎は、現在も残されており、駅構内も含めて黒野駅レールパークとなっています。毎月、第4日曜には三八市というイベントが行われています(黒野駅レールパーク及び三八市の様子はこちらをご覧ください)。

駅前のバス停は、2001年9月末の運行をもって廃線となった谷汲線や揖斐線の末端区間(黒野~本揖斐)の代替バスのものですが、谷汲線の代替バスは、2005年9月末の運行で廃止されています。現在、揖斐線の代替バスは、大野町役場近くの大野バスセンター発着で、黒野駅前(黒野駅レールパーク前)には、バスは乗り入れてきません。

ここからは、美濃町線と田神線の様子を。

美濃町線は、徹明町~美濃間を結ぶ路線でしたが、1999年3月末の運行をもって、新関~美濃間は廃止になりました。1999年4月1日からは、下有知駅の移転という扱いで、長良川鉄道の関駅前に関駅が設けられ、美濃町線は徹明町~関間の路線となりました。

田神線は、競輪場前~田神間の美濃町線の電車が各務原線新岐阜駅に乗り入れることができるようにと、市ノ坪にあった岐阜工場への入出庫線を活用した路線で、市ノ坪~田神間に電圧を切り替えるデットセクションが設けられていました。

美濃町線(以後、田神線も含む)の列車の運行は、新岐阜~新関・関が中心で、平日の朝ラッシュ時を除く昼間時間帯の徹明町発着の列車は、ほとんどの列車が徹明町~野一色・日野橋間で折り返し運転されており、競輪場前~野一色・日野橋間は新岐阜発着の列車と徹明町発着の列車で、続行運転が行われていました。

美濃町線を走る車両は、新岐阜に乗り入れる都合上、ほとんどが600Vと1500Vの2つの架線電圧に対応した複電圧で、廃線間際で600V専用だったのは、モ590形の3両(591~593号)だけでした。 徹明町で発車を待つモ590形592号。

徹明町で発車を待つモ590形592号。

徹明町は、上述の通り美濃町線の始発駅ですが、安全地帯などはなく、道路に緑色のペイントがなされているだけの電停でした。

モ590形は、廃線時3両(591~593号)が在籍していましたが、2両(591号・592号)は土佐電気鉄道(現在のとさでん交通)に譲渡され、現在も現役です。593号は、先回取り上げた旧美濃駅で保存されています。

市ノ坪駅で客扱いするモ870形。

市ノ坪駅で客扱いするモ870形。

市ノ坪駅の裏手には、市ノ坪検車区(岐阜工場)があり、廃線後は、福井鉄道に譲渡された車両の改造工事が行われていました。

現在、検車区があった場所は遊技場となっており、当時の面影は感じられません。

モ870形は、特別整備も受け、状態はよかったように見受けられたのですが、譲渡されることはなく、在籍していた2編成とも解体されてしまいました。876号の前面部のみ旧美濃駅で保存されています。

続行運転をするモ800形とモ590形(北一色付近にて)。

続行運転をするモ800形とモ590形(北一色付近にて)。

モ800形の全面に取り付けられている黄色と赤の丸い系統板が、続行運転していることを示しています。

琴塚駅に入線するモ880形。

琴塚駅に入線するモ880形。

2005年1月29日から新岐阜駅は、名鉄岐阜駅に駅名が変更されたしたが、使用期間が短い600V線区は方向幕や車内放送が更新されることはなく、方向幕や方向板は上から”新”を隠して使用されていました。

琴塚駅の跡は、現在も残っており、廃線跡と並行して走る路線バスに乗ると、車窓から見ることができます。

モ880形は、廃線後全車が福井鉄道に譲渡されました。最近、新型車両が導入され、880(880-881)Fが運用を離脱したとのことで、去就を心配していたのですが、なんと軌道線の除雪車に改造されたとのことで、全車が現役です。

日野橋駅付近を行くモ800形。

日野橋駅付近を行くモ800形。

軌道状態が必ずしもいいとは言えないところを当時最新の800形が走るのは、非常にアンバランスな感じがしますね。

廃線後、モ800形は、3両(801~803号)のうち、801号が豊橋鉄道に、802号・803号が福井鉄道に譲渡されましたが、後に、福井鉄道に行った2両も豊橋鉄道に再譲渡され、現在は全車が豊橋鉄道で活躍しています。

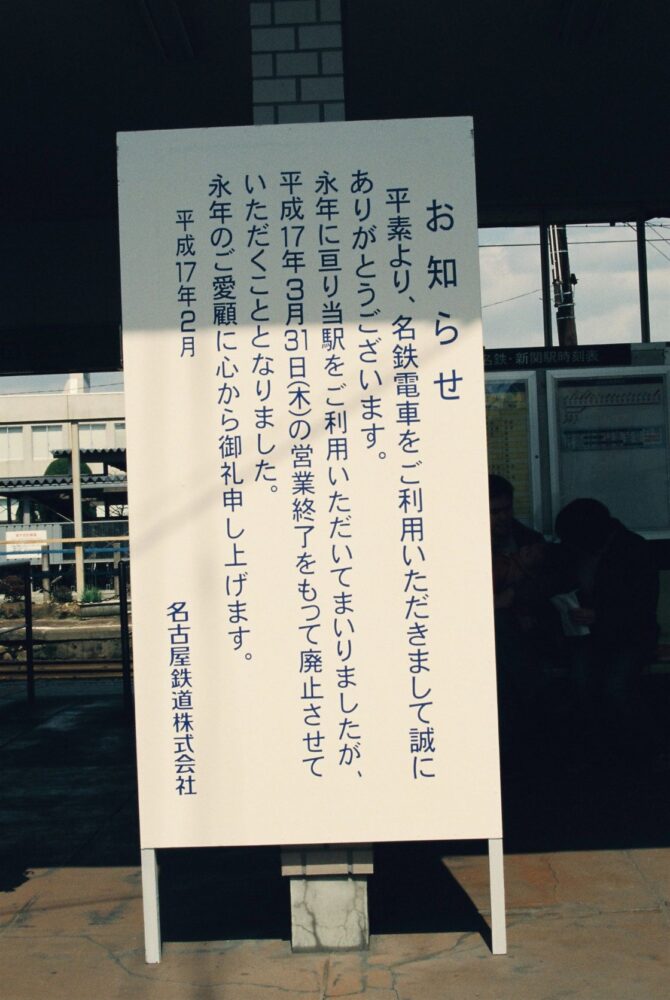

新関駅に置かれていた廃線を知らせる看板。

新関駅に置かれていた廃線を知らせる看板。

駅舎全体の写真はなぜか見当たりませんでした。

関駅で客扱いするモ600形606号。

関駅で客扱いするモ600形606号。

関駅は、新関~美濃間の廃止により、1999年4月1日に開業した新しい駅でしたが、わずか6年で廃止になってしまいました。

モ600形は、最初の複電圧車で、601~606号の6両が製造されましたが、601~605号は2000年に廃車。606号は、塗油器を装備していたこともあり、ワンマン化されて孤軍奮闘していました。廃線後、複電圧機構を活かしてどこかで活用されたり、保存されたりしないかなと淡い期待を抱いていましたが、残念ながら、叶うことはなく、解体されてしまいました。

最後になりましたが、廃線から20年が経ちましたが、沿線には当時の遺構がまだ残っているところもあります。

当時の遺構に触れることができた際は、このサイトで紹介したいと思っております。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

おわり。